私たちが普段飼育している爬虫類には、体色や模様、目の色などに多くのバリエーションがあります。ボールパイソンやレオパードゲッコーをはじめ、数多くのモルフ(品種・形質)が作出されているのはご存じの方も多いでしょう。これらのモルフは「遺伝子の組み合わせ」で決まり、その基本原理を説明したのが「メンデルの法則」です。この記事では、爬虫類におけるメンデルの法則を分かりやすく解説していきます。

メンデルの法則の基本

オーストリアの修道士グレゴール・メンデルは19世紀、エンドウ豆を使った実験で遺伝の仕組みを明らかにしました。彼が見出した法則は現在でも「メンデルの法則」と呼ばれ、生物の遺伝学の基礎となっています。主な内容は次の3つです。

- 優性の法則

ある形質には「優性(強い形質)」と「劣性(弱い形質)」があり、両方が揃った場合は優性の形質が現れる。 - 分離の法則

親の持つ遺伝子は子に受け継がれる際に分離し、それぞれ1つずつが次世代へ伝わる。 - 独立の法則

複数の遺伝子は基本的に独立して遺伝する(ただし実際の生物では完全に独立でない場合も多い)。

遺伝子とアレルの考え方

爬虫類の色や模様は「遺伝子」によって決まります。1つの遺伝子には2種類のバリエーションがあり、これを「アレル」と呼びます。例えば「ノーマル」と「アルビノ」という2種類のアレルがあるとしましょう。個体は両親から1つずつアレルを受け継ぐので、

- ノーマル/ノーマル

- ノーマル/アルビノ

- アルビノ/アルビノ

という3通りの組み合わせが存在します。もしアルビノが劣性形質なら、「アルビノ/アルビノ」になったときにだけアルビノが発現します。逆に優性形質であれば、たった1つ受け継ぐだけで表現型に現れます。

爬虫類モルフとメンデル遺伝

爬虫類ブリーダーがモルフを掛け合わせる際に使うのが、このメンデルの法則です。具体例を見てみましょう。

例1:アルビノ(劣性遺伝)

レオパードゲッコーやボールパイソンでは、アルビノは劣性の遺伝子です。

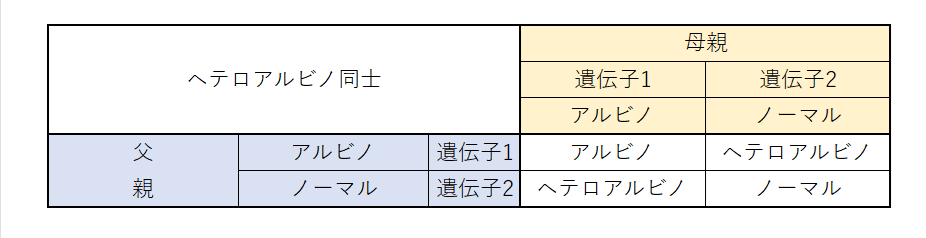

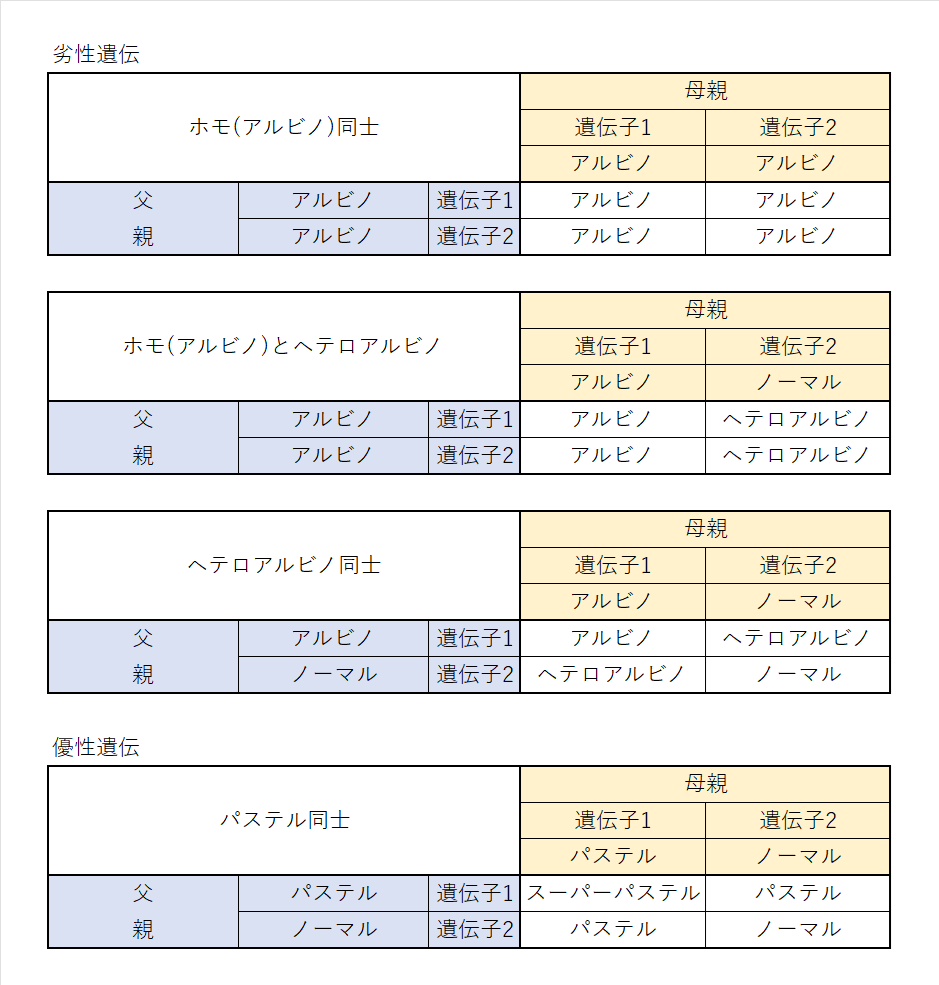

- 両親ともに「アルビノ/ノーマルヘテロアルビノ」であれば、子は 25%がアルビノ、50%がヘテロ、25%がノーマル になります。

- 両親がともにアルビノなら、子はすべてアルビノです。

これが「分離の法則」の分かりやすい例です。

例2:パステル(優性遺伝)

ボールパイソンの「パステル」は優性遺伝子です。

- 親のどちらかがパステルを持っていれば、子にも約半数でパステルが現れます。

- 2つ揃った「スーパー体」ではさらに特徴が強くなります。

優性遺伝子の場合は、1つアレルを受け継ぐだけで目に見える変化が出やすいため、モルフ作出に使いやすい性質があります。

例3:複数モルフの組み合わせ

メンデルの「独立の法則」を利用すれば、アルビノとパステルのように別の遺伝子を組み合わせ、複合モルフを作ることができます。これにより、爬虫類の世界では無数のバリエーションが誕生しています。現在市場で見られる「マルチモルフ」は、この法則の応用例です。

実際のブリーディングで注意すべき点

理論上はメンデルの法則で予測が立てられますが、実際には注意点もあります。

- 致死遺伝子の存在

ある組み合わせでは、遺伝子が2つ揃うと致死となる場合があります。爬虫類でも一部のモルフに報告があるため、ブリード時には注意が必要です。 - 多因子遺伝

体色や模様が単一の遺伝子だけで決まるとは限りません。複数の遺伝子や環境要因が関わる場合もあります。 - マーケットの需要

理論的に作出可能でも、必ずしも人気が出るとは限りません。希少性や見た目の美しさが需要を大きく左右します。

まとめ

メンデルの法則は、爬虫類のブリーディングやモルフ理解に欠かせない基本原理です。

- 優性と劣性の違いを知る

- 遺伝子の分離による確率を理解する

- 複数遺伝子の組み合わせで新しいモルフが生まれる

この3点を押さえることで、繁殖の結果を予測しやすくなり、計画的なブリードが可能になります。爬虫類の世界には無限ともいえるモルフの可能性が広がっていますが、その根底には150年以上前にメンデルが発見した普遍的なルールがあるのです。